圖、文/愛范兒授權轉載,果仁編輯整理

能捏、會振動、可以轉動,還有隱藏功能?這就是蘋果最新推出的 Apple Pencil Pro。

用了幾天後,我發現發表會上僅提到兩句的「Find My」功能竟成了我最「救命」的功能,但其實作為蘋果生態系統的新成員,Apple Pencil Pro 所隱藏的功能遠不止於此。

這支看似普通的電子筆,實際上蘊藏著蘋果對未來的深遠規劃和無限可能性。

從「配件」走向「核心」,Apple Pencil Pro 準備好了嗎

相比過去的 Apple Pencil,蘋果為新的 Apple Pencil Pro 增加了觸覺回饋引擎、壓力傳感器、陀螺儀及 U2 晶片,帶來了多方位的升級。

振動馬達的加入,讓使用者能夠更直覺地感受到筆觸的力度和速度回饋,互動方式更加自然。

陀螺儀的加入則讓使用者能夠透過更加自然的手勢進行操作,無需頻繁切換工具,使操作更加流暢。

這些特性的加入,也為 Apple Pencil Pro 帶來了更多的未來可能性和應用場景,讓用戶能夠更加深入地沈浸在創作中。

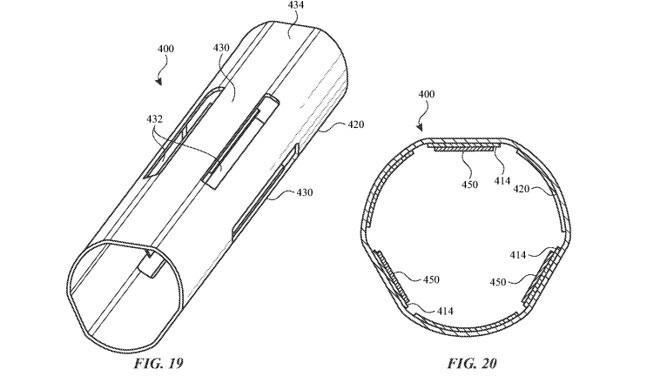

早在 2019 年,蘋果就申請了一項名為「帶觸覺回饋的輸入設備」專利技術,描述了一種通過筆尖模擬真實紋理繪圖的技術,這很可能就是如今 Apple Pencil Pro 觸覺回饋的技術原理。

該專利顯示,當一個力作用於設備尖端時,蘋果的力傳感系統可以檢測尖端相對於外殼的運動,通過在連接到筆尖和外殼的磁性元件中感應磁場,來渲染紋理感覺,模擬在真實環境上的觸感。

簡而言之,就是用感應磁場模擬真實紙筆觸感。

在後來的更新中,蘋果豐富了相關內容,增加了新的描述,「觸控筆可以有效地區分使用者的觸覺輸入,而忽略使用者自然握持位置時提供的持續觸覺輸入」,減少了誤觸風險,使其更加實用。

此外,懸停圖像為使用者提供了一個新的互動,使用者能從螢幕上看到各種不同形態的筆尖「陰影」,提高了準確度,幫助使用者更加準確地完成繪圖作畫等對精度要求更高的工作。

儘管發表會上蘋果並未對這一功能進行詳細說明,但我們從蘋果的相關專利技術中找到了線索。

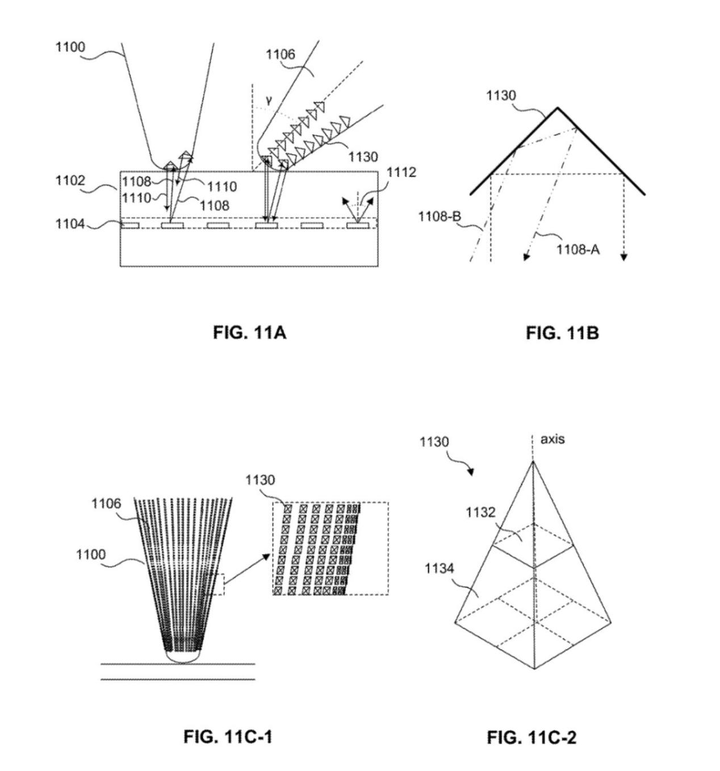

不久前,國家知識產權局公告顯示,蘋果去年 9 月申請了一項名為「用於觸控筆檢測的支援光電感測顯示器」的專利,公開了一種包括光學觸控筆和光學感測系統在內的光學觸控筆系統。

這系統主要利用螢幕確定目標或接觸位置、中心點、懸停距離、傾斜角度,以及某些情況下觸控筆的方向和旋轉狀況,再透過光線反射回設備,完成所有感應。

目前主流的可視化電磁壓感技術有三種,除了蘋果外,還有日本的 wacom 及以色列的 n-trig 技術。儘管傳統數位板技術已相當成熟,但在某些方面仍有局限,如精確度和回應速度問題。

相比之下,蘋果的光學觸控筆系統無疑擁有更高的精確度和對 Apple Pencil 用筆角度的探知能力,也為更迅速地觸發不同操作或功能提供了保障。

這意味著 Apple Pencil Pro 不僅可以通過改變筆尖的傾斜角度,產生不同粗細、陰影和顏色變化的線條,再加上方便的旋轉選擇工具、靈敏的即時回饋及懸停「陰影」,模擬出更接近現實的使用場景。

對於專業設計師而言,在使用 ProCreate、Adobe Photoshop Sketch 等第三方繪畫軟體時,一筆一劃、一點一描,更接近真實場景的回饋不僅能讓創作更加自然,也為創作提供更大的自由度和表現力。

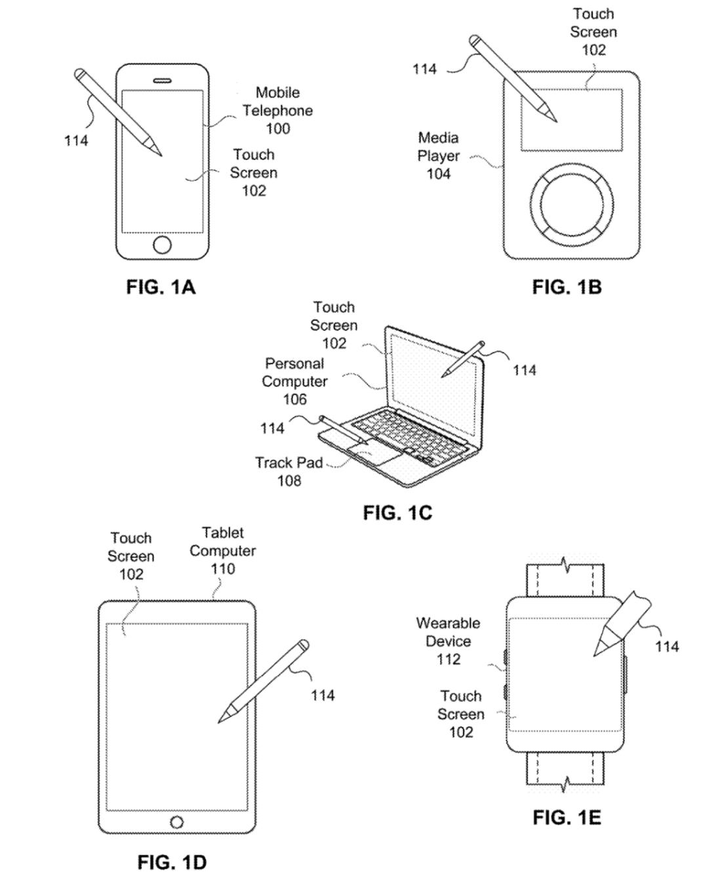

值得一提的是,這些專利技術不僅適用於 iPad,也適用於包括 iPhone、MacBook、Apple Watch 在內的其他蘋果生態系統設備。

至於庫克是否會再次「背叛」賈伯斯,推出一個用於 iPhone 的「Apple Pencil」,只能交給時間回答。

此外,Apple Pencil Pro 還內建「尋找」功能,幫助使用者輕鬆追蹤和定位遺失的 Apple Pencil。

這主要得益於新增的 U2 超寬頻(UWB)晶片。UWB 技術作為一種短距離無線通訊技術,能夠利用大頻寬訊號傳輸進行通訊或定位,在小範圍內提供比 Wi-Fi、藍牙更精確的定位結果。

目前這一技術已廣泛應用於 Apple Watch S9 和 Apple Watch Ultra 2,且備受好評。

尤其值得一提的是,這些設備透過 U2 晶片實現了「空間感知」能力,即能夠精準檢測設備位置,並利用動畫效果引導使用者尋找遺失或忘記放哪裡的設備。

儘管 U2 晶片主要關注於定位技術,但它也可能涉及其他功能,例如與蘋果設備的高精度位置互動,如 Vision Pro 等設備的空間互動內容。

事實上,擁有「空間感知」能力及陀螺儀的 Apple Pencil Pro,在某種程度上已非常接近傳統的 VR 手柄。

根據網友的分享,要真正與 Vision Pro 結合,只需透過 Vision Pro 的鏡頭追蹤 Apple Pencil Pro 的位置,即可實現從 3DoF 的「原地旋轉」到 6DoF 的全空間操作。

這並不是一件難事。去年 visionOS 測試過程中,開發者發現使用者手持 Apple Pencil 時,Vision Pro 無法正常識別手指的捏和操作,但官方回應說「這是經過設計的特性,並非 BUG」,可見識別 Apple Pencil 很可能已經在 Vision Pro 中存在。

儘管具體功能和技術細節尚未完全公開,但確實值得期待。不過目前來看,Apple Pencil Pro 更大的意義仍在 iPad 上。

更全面的 Apple Pencil Pro 正在讓 iPad 更加專精

自 Apple Pencil 誕生以來,它就一直承擔著 iPad 專業化的重任。

2015 年發佈的第一代 Apple Pencil,由蘋果靈魂設計師 Jony Ive 操刀,將電容式觸控筆從簡單的點擊工具提升為能模擬真實筆觸的繪圖工具,開啟了 iPad 在繪畫、設計等專業領域的新篇章。

隨後發佈的 Apple Pencil 2 在精準度、延遲等方面進行了改善,增加了觸碰感應平面,輕點兩下就能切換工具,省去了停筆操作的繁瑣,進一步提升了 iPad 的生產力。

去年 10 月發佈的 USB-C 版 Apple Pencil 在改變充電孔的同時,還能以磁吸方式吸附在 iPad 邊框上方便收納,並支援懸停功能,增加了新的互動方式,提升了使用的精準度。

Apple Pencil Pro 進一步豐富了 iPad 在專業領域的應用場景,提升了 iPad 的應用價值,展示了蘋果致力於將 iPad 專業化的發展路徑。

說到專業化的發展途徑,就不得不提此次蘋果發表會上,與 Apple Pencil Pro 一同發表的 Magic Keyboard。其最大特點在於加入了「功能鍵」,能夠更好地讓使用者調校螢幕亮度和音量等功能。

鋁金屬手拖和更大的觸控板,使其使用起來更接近 MacBook 的體驗。

Apple Pencil 與 Magic Keyboard 代表 iPad 走向生產力工具的兩個方向:一個是模擬真實筆觸的輸入方式,另一個是更接近傳統電腦的互動體驗。

如今蘋果將這兩個方向進一步融合,結合 M4 晶片的運算力及 OLED 的更強顯示能力,試圖最大程度地結合兩者優勢,打造更加全面、專業的 iPad 生產力工具體系。

Apple Pencil Pro 顯然是其中關鍵,這也是蘋果在此次發表會上如此重視 Apple Pencil 的原因。

儘管新款 Apple Pencil Pro 在許多方面擁有優勢,但也存在不確定性,例如相容性問題。

目前 Apple Pencil Pro 並非適用於所有 iPad 型號,只適用於 11 吋和 13 吋的 M4 iPad Pr 及 11 吋和 13 吋的 M2 iPad Air。

很多使用者手中的其他型號 iPad 仍然在使用,卻無法與新 Apple Pencil Pro 搭配使用,這是一大遺憾。

此外,iPad Pro 厚度縮減到 5.1mm,但 Apple Pencil Pro 的厚度未縮減,有網友吐槽「以前是筆吸在 iPad 上,現在是 iPad 吸在 Apple Pencil 上」。

加入各類感應器後,Apple Pencil Pro 的重量可能增加,影響手感和續航,這也是未來產品更新中需要改進的問題。

延續蘋果 DNA 的「擬物化」設計,才是最大意義

除了對生產力工具體系的貢獻,新 Apple Pencil Pro 更加接近真實世界的觸感回饋和筆尖陰影的懸停響應,更符合一般人的直覺,形成「擬物化」效果。

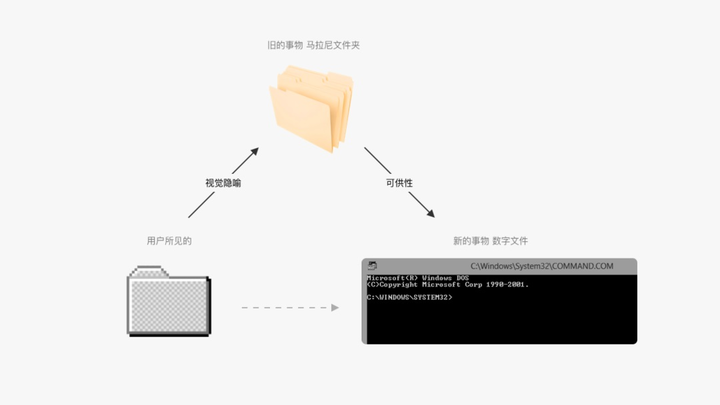

「擬物化」設計不僅幫助使用者理解全新的數位介面互動,降低學習成本,還能迅速吸引注意力,增加產品的親切度和可信度,甚至產生文化共鳴。

這與許多人喜歡紙質書籍、機械手錶、手排車、實體按鍵有共通之處。

蘋果深諳此道,早期 iOS 圖示採用更類似真實物品的設計,讓人一眼就能看出功能。即使這些物品在現實中逐漸消失,但其圖示 icon 與用途的綁定關係依然沿用至今。

Apple Pencil Pro 也是如此,將常需要在作畫/設計過程中選擇工具的動作簡化為側旋展開,建立了更加便利的互動方式,同時也在試圖建立新的符號指向系統。

電子設備或科技產品,正是透過這樣的細節及其建立的新連接系統,緩慢而全面地改變著我們的生活,這或許才是科技產品帶給我們驚喜的根源所在。

延伸閱讀》